Digitalisierung in Gesundheit, Pflege und Prävention

Innovative digitale Technik kann Pflegekräfte und pflegende Angehörige entlasten, Ärztinnen und Ärzte dabei unterstützen, noch präziser zu behandeln und durch Vernetzung von Daten neues Wissen über Zusammenhänge erschließen. Digitalisierung und Zuwendung schließen sich dabei nicht gegenseitig aus – im Gegenteil. Das bayerische Gesundheitsministerium fördert daher eine Vielzahl von Pilotprojekten, damit Bürgerinnen und Bürger künftig noch besser medizinisch und pflegerisch versorgt werden können.

Aktuelles

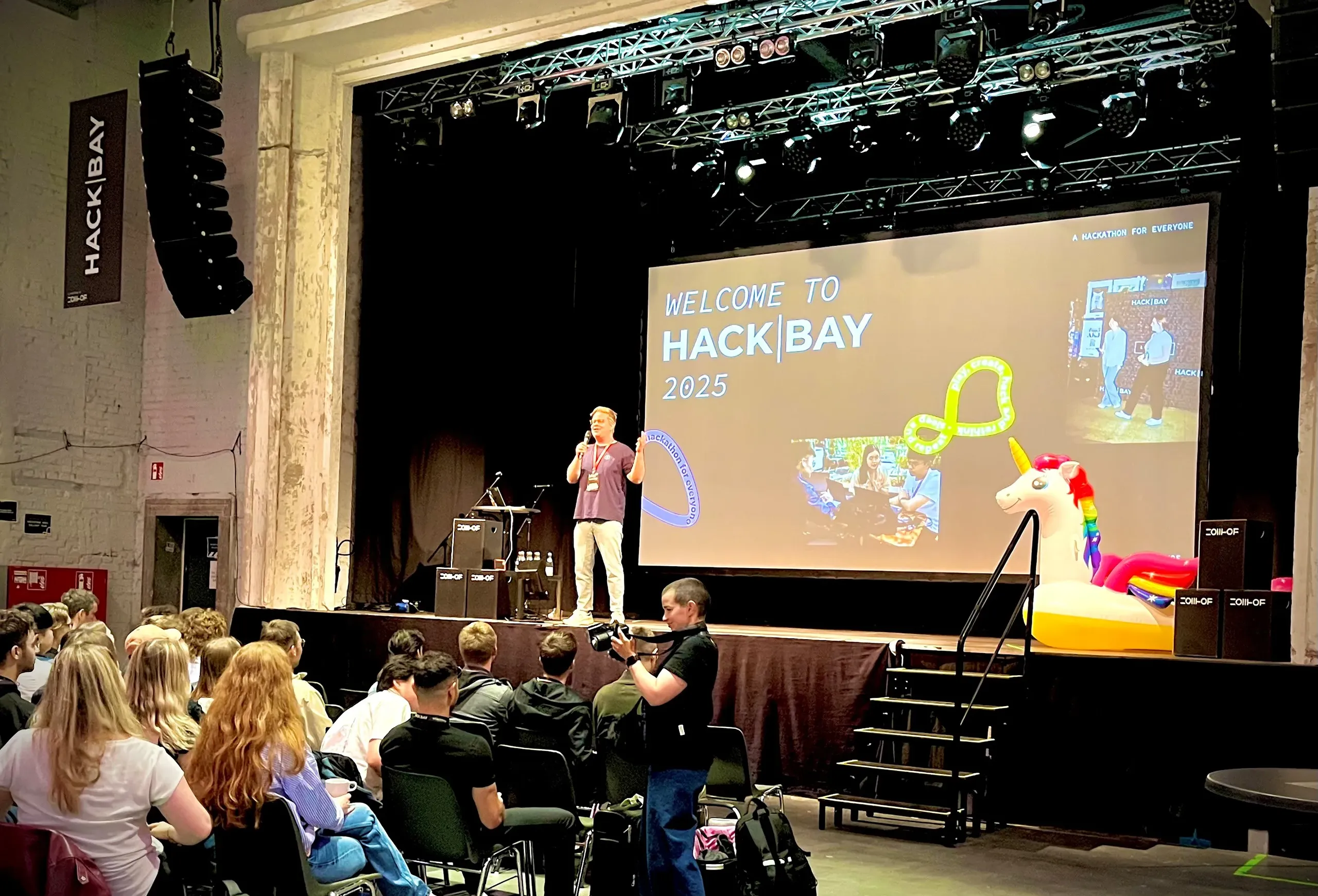

Hackathon vom Zollhof 2025

Am 3. und 4. Juni 2025 fand der Hackathon vom Zollhof statt. Das Ministerium war mit einer Herausforderung zum Thema Prävention und Bewegung beteiligt.

E-Health-Kongress 2025

Unter dem Motto „Innovative Pflegetechnik – Kräfte bündeln, Wissen teilen, Kooperationen stärken“ findet am 23. Mai 2025 der E-Health Kongress in Augsburg statt.

Digitalpakt Pflege 2025

Am 29. Januar wurde mit den Digitalpakt Pflege der Startschuss für die „Pflege von morgen“ geschaffen. Sie soll mit der HighCare Agenda selbstbestimmt, ganzheitlich, generationengerecht, regional verfügbar und digital unterstützt ausgestaltet werden.

HighCare Agenda

Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der Pflegepraxis, der Gesundheits- und Pflegewirtschaft, der Wissenschaft und von Verbänden sowie der pflegenden Angehörigen und Pflegebedürftigen wurde die HighCare Agenda erstellt. Damit werden die Weichen für die Pflege für morgen gestellt – mit Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz und Zukunftstechnologien. Mit mehr durchdachter Digitalisierung soll mehr Zeit für persönlichen Kontakt in der Pflege erzielt werden. Für die Maßnahmen der HighCare Agenda nimmt der Freistaat bis 2029 rund 31 Millionen Euro in die Hand. Dieser Einsatz für Digitalisierung in der Pflege ist einzigartig in Europa.

Durch die HighCare Agenda wird es künftig mehr Austausch über beispielsweise Software, Einzelinitiativen oder Fördermöglichkeiten geben. Die teilnehmenden Institutionen werden sich gegenseitig unterstützen, um die Vielzahl an Maßnahmen der HighCare Agenda umzusetzen – getreu dem Motto: „Kräfte bündeln, Wissen sammeln und Kooperationen stärken“.

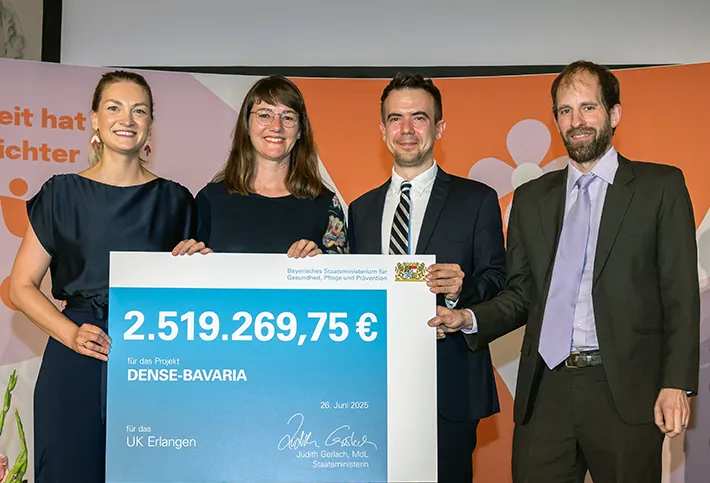

DENSE–BAVARIA

Brustkrebs sowie kardiovaskuläre Erkrankungen sind die beiden häufigsten nicht-übertragbaren Erkrankungen von Frauen. Im Projekt „DENSE-BAVARIA“ widmet sich ein Team des Radiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen der Verbesserung der Früherkennung von Brustkrebs und von Erkrankungen des zentralen Herz-Kreislauf-Systems. Ziel ist es, bei MRTs zur Brustkrebs-Früherkennung auf die Einnahme von Kontrastmitteln mit eventuellen Nebenwirkungen verzichten zu können, indem eine Künstliche Intelligenz (KI) die Aufgabe des Kontrastmittels übernimmt. Dadurch soll die Teilnahmebereitschaft an Brust-MRTs erhöht werden und so Brustkrebsfälle früher erkannt werden. Außerdem sollen – die Einwilligung der Frauen natürlich vorausgesetzt – die MRT-Aufnahmen genutzt werden, um darauf ohne zusätzliche Untersuchungen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems frühzeitig zu erkennen.

EndoKI

Bislang dauert die Diagnose von Endometriose noch zwischen sieben und zehn Jahren – eine anstrengende Zeit für die Betroffenen. Eine frühe Diagnose ermöglicht dagegen eine bedarfsgerechte Behandlung, die das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt. Im Projekt „EndoKI“ engagiert sich ein Team aus Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universitätsklinikum Erlangen, Julius-Maximilians-Universität Würzburg und TU München dafür, die Diagnose und Versorgung von Frauen mit Endometriose zu verbessern. Grundlage dafür ist KI-gestützter Ultraschall, der eine individualisierte Bildgebung und Therapie ermöglicht. Indem die Diagnose Endometriose früher gestellt wird und die Behandlungen stärker personalisiert wird (weniger Operationen zur Diagnosesicherung, präzisere präoperative Identifikation von Endometrioseherden zur Vermeidung von wiederholten Operationen), soll die Lebensqualität von Endometriose-Patientinnen verbessert werden. Zudem soll eine anonymisierte bayerische Endometriose-Datenbank aufgebaut werden, um die Forschung und Behandlung von Endometriose weiterentwickeln zu können. Schließlich ist eine sozialwissenschaftliche Studie geplant, um den Diagnose- und Behandlungsprozess bei Endometriose besser zu verstehen und die Wirkung des Einsatzes von KI zu analysieren.

GO-TWIN

Der Eierstockkrebs (Ovarialkarzinom) gehört zu den aggressivsten Tumoren und ist die zweithäufigste bösartige Erkrankung der weiblichen Geschlechtsorgane. Da die Diagnose häufig erst in einem späten Stadium gestellt wird, sind die Überlebensaussichten von Patientinnen mit Eierstockkrebs deutlich optimierbar. Im Projekt „GO-TWIN“ arbeitet deshalb ein Team aus TUM Klinikum, TU München und Uni Regensburg an der Verbesserung der Diagnostik und Behandlung von Eierstockkrebs. Im Projekt soll ein KI-gestütztes digitales 4D-Zwillingsmodell aus klinischen, radiologischen und genomischen Daten sowie Berücksichtigung von aktueller Fachliteratur für personalisierte Behandlung von Ovarialkarzinom-Patientinnen entwickelt werden. Mit Unterstützung der KI sollen Bild- (CT- und MRT) und Textdateien analysiert werden, um die Ausdehnung des Tumors und die Tumorresektabilität (chirurgische Entfernbarkeit) genauer prognostizieren zu können, um Operationen besser planen zu können, um unnötige Operationen zu vermeiden und Morbidität zu senken. Insgesamt soll die Therapieauswahl durch Berücksichtigung von Multimorbidität, Art, Dauer und Abfolge von Vortherapien sowie genomischen Signaturen stärker personalisiert werden, um die Erfolgsaussichten von Operationen und Chemotherapien zu verbessern und Nebenwirkungen, beispielsweise durch Chemotherapien, möglichst gering zu halten.

Projekt „Pflege 2030“

Wie soll eine Pflegeeinrichtung der Zukunft aussehen? Diese Frage steht im Fokus des vom StMGP geförderten 3-jährigen Projektes „Pflege 2030“.

Für das Modellprojekt „Pflege 2030“ kooperiert die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern und die Korian Deutschland GmbH gemeinsam mit der Universität Bremen (Prof. Dr. Heinz Rothgang) und dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS.

Angesichts des großen Handlungsbedarfs in der stationären Langzeitpflege dient die Pflegeeinrichtung Haus Curanum in Karlsfeld als Modell für eine quantitativ und qualitativ am Bedarf ausgerichtete Pflege im Echtbetrieb. Die Ausstattung der Einrichtung wird mit digitaler Pflegetechnik erweitert sowie die Personalbemessung erforscht und optimiert.

Ziel ist es, das gesamte Projekt in Bezug auf die Pflegequalität umfassend zu evaluieren und modulare Handreichungen zu erstellen, die andere Einrichtungen als Blaupause für eine entsprechende Umsetzung verwenden können. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,57 Millionen Euro. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention stellt staatliche Haushaltsmittel in Höhe von knapp 3,1 Millionen Euro zur Verfügung. Der ursprüngliche Bewilligungszeitraum vom 7. Oktober 2022 bis 30. September 2025 wurde kostenneutral um 6 Monate bis 31. März 2026 verlängert.

Projekt „DigiMed Bayern“

– Pilotprojekt zur P4 Medizin in Bayern

Die Personalisierte Medizin (auch „P4-Medizin“: prädiktiv, präventiv, personalisiert, partizipatorisch) gilt als eine der weltweit erfolgversprechendsten medizinischen Entwicklungen unter Verwendung digitaler Technologien. Dieser datenbasierte Ansatz lässt einen Quantensprung im Verständnis von Krankheiten und den daraus resultierenden therapeutischen und präventiven Ansätzen erwarten. In den USA, England, Frankreich und China wurden dazu umfangreiche Programme aufgelegt.

Das Pilotprojekt „DigiMed Bayern– Pilotprojekt zur P4 Medizin in Bayern“ ( kurz: „DigiMed Bayern“) ist ein bayerisches Leuchtturmprojekt zur Weiterentwicklung der datenbasierten Medizin. Es wurde am 26. Februar 2019 im Ministerrat vorgestellt. Im Zentrum des Projekts steht die Atherosklerose – die in Bayern und weltweit am häufigsten zum Tode führende Erkrankung.

Von zentraler Bedeutung für das Projekt ist die Verknüpfung von klinischen und epidemiologischen Datensätzen mit individuellen Patientendaten und die Erweiterung durch molekulare Charakterisierung (Omics-Analysen). Zudem soll eine übertragbare, integrierte digitale Infrastruktur geschaffen werden. Die Erkenntnisse aus dem Projekt sollen – so die Erwartung – die Anzahl von schicksalhaften und dramatischen Verläufen als Folge von Herzinfarkten und Schlaganfällen nachhaltig senken.

Das Projekt berücksichtigt auch ethische, rechtliche und soziale Auswirkungen der Arbeitsergebnisse.

Geplante Laufzeit: Q4/2018 bis Q4/2027 (9 Jahre)

Wissenschaftliche Leitung: Deutsches Herzzentrum München

Projektkoordinator: BioM Biotech Cluster Development GmbH

Projektträger: Bayern Innovativ GmbH

Fördernehmer: Deutsche Herzzentrum München, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München, Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinikum der Universität München, Helmholtz Zentrum München, Max-Planck-Institut für Biochemie, Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

Noch mehr Infos auf einen Blick: Flyer zum Projekt

Projekt digiDEM BAYERN

Das Forschungsvorhaben „Digitales Demenzregister Bayern“ (digiDEM BAYERN) hat sich das Ziel gesetzt, die Lebensverhältnisse von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen zu verbessern. Ziele sind die Bereitstellung digitaler Angebote für Menschen mit Demenz sowie die Einrichtung eines digitalen Wegweisers Demenz für Betroffene und deren pflegende Angehörige. Zusätzlich zielt digiDEM BAYERN darauf ab, eine digitale Unterstützungs- und Partizipationsplattform für das bürgerschaftliche Engagement in der Betreuung von Menschen mit Demenz aufzubauen. Dazu wird ein flächendeckendes bayerisches Demenzregister mit einer zugehörigen Onlineplattform entwickelt. DigiDEM BAYERN ist als ein digital aufgesetztes, bevölkerungsbasiertes Patientenregister konzipiert und wird von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Universitätsklinikum Erlangen im Verbund mit Medical Valley EMN e.V. durchgeführt.

Auf der Webseite des Projektes können Angebote genutzt werden, die Betroffenen im Alltag helfen und die Lebensqualität verbessern. Da Hörverlust zu Steigerung des Demenzrisikos führen kann, bietet digiDEM BAYERN ein digitales Hörscreening an. Mit Hilfe der „Angehörigenampel“ können pflegende Angehörige darin unterstützt werden das Ausmaß ihrer körperlichen und seelischen Belastung zu realisieren. Sie werden über mögliche gesundheitliche Folgen informiert und auf Beratungs- sowie Unterstützungsangebote aufmerksam gemacht. Außerdem stehen die Webinare „Science Watch LIVE“ und die Artikel aus dem „Science Watch“ – Newsletter auf der Internetseite zur Verfügung.

Das Forschungsprojekt wird in der Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2023 durchgeführt.

Projekt „Themeninsel E-Health“ in den BayernLabs

Die BayernLabs sind öffentlich zugängliche Zentren für digitale Innovationen. Mit der „Themeninsel E-Health“ können Besucherinnen und Besucher dort auch zahlreiche Facetten der digitalen Gesundheitsversorgung erleben. Entwickelt vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stellt die Ausstellung grundlegende Strukturen sowie Entwicklungen der Digitalisierung im Gesundheitswesen vor. Außerdem werden exemplarisch potentielle Einsatzbereiche oder bereits verfügbare, erschwingliche Anwendungen aufgezeigt.

Ziel der Themeninsel ist es, Besucherinnen und Besuchern eine verständliche Einführung in die Thematik zur eigenen Meinungsbildung zu bieten. Um das Interesse zu wecken, informiert eine interaktive Präsentation über relevante Aspekte wie Telemedizin, Gesundheitsdaten, Robotik oder die elektronische Patientenakte (ePA). Um den praktischen Nutzen nicht nur abstrakt darzustellen, geben Exponate „zum Anfassen“ Beispiele für den Einsatz von E-Health im Alltag:

Ein programmierbarer Tablettenspender, ein sensorbasiertes Glukosemessgerät sowie ein Tablet mit ausgewählten Gesundheitsapplikationen (Apps) veranschaulichen mögliche digitale Unterstützungsangebote. Ebenso werden mit dem HomeCare-Roboter Temi sowie der MemoreBox als therapeutische Spielekonsole weitere Ansätze spielerisch demonstriert.

Die Themeninsel wurde im August 2021 eröffnet und ist seitdem zeitweise an den verschiedenen Standorten der BayernLabs zu sehen. Die BayernLabs als Initiative des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH) sollen der interessierten Bevölkerung technische Anwendungen praktisch präsentieren. Aktuelle Anwendungen werden dabei für die Besucherinnen und Besucher erlebbar (bspw. Drohnen oder 3D-Druck). Die Einrichtungen richten sich gezielt an die breite Öffentlichkeit und sollen einen ersten Einblick in die Möglichkeiten digitaler Anwendungen vermitteln.

Projekt „DigiMFA 2.0“

Digitale Musterpraxis – Möglichkeiten der virtuellen 3D-Visualisierung

Das Projekt DigiMFA 2.0 verfolgt das Ziel, wissenschaftlich zu untersuchen, welche Bedarfe und Anforderungen an eine zeitgemäße Ausbildung von medizinischen Fachangestellten (MFA) in einer von der digitalen Transformation bestimmten Arbeitswelt bestehen. Es wird im Digitallabor (TUM-DigiLab) der Technischen Universität München (TUM) durchgeführt und steht unter der wissenschaftlichen Leitung von Frau Prof. Dr. Wittmann, Leiterin des Lehrstuhls für Berufspädagogik.

Aufbauend auf dem Vorgängerprojekt „DigiMFA“, in dem im TUM-DigiLLab erfolgreich eine digitale Musterpraxis erprobt und evaluiert wurde, werden in einem nächsten Schritt modernste Technologien wie Virtual Reality (VR) und 3D-Visualierung als weitere Bausteine in der MFA-Ausbildung untersucht. Dabei geht es um die Frage, wie digitale Lernumgebungen Fachinhalte verständlicher, motivierender und praxisnäher vermitteln und so die Ausbildungsqualität steigern können.

Hierfür werden gezielt 3D-Visualierungen des menschlichen Körpers zur Förderung des Verständnisses der menschlichen Anatomie entwickelt. Parallel entstehen VR-Anwendungen, mit denen typische Praxissituationen realitätsnah simuliert werden können. Lernfortschritte und die Motivation der angehenden MFA werden wissenschaftlich ausgewertet.

Darüber hinaus sollen die Erkenntnisse aus der berufspädagogischen Forschung einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Ausbildungscurricula liefern.

Das Projekt wird vom 1. Dezember 2024 bis zum 31. Dezember 2025 durchgeführt. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (KVB) steht dem Projekt beratend zur Seite.

Projekt „DocOnLine“

In dem Pilotprojekt „DocOnLine“ sollen nun auch erstmals Pflegeheime an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (BSD) der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) angebunden werden. In voraussichtlich fünf teilnehmenden Pflegeeinrichtungen in ganz Bayern wird im Zeitraum von 1. März 2024 bis 28. Februar 2026 anhand eines zuvor mit den Beteiligten abgestimmten Zeit-, Umsetzungs- und Maßnahmenplans ein ergänzendes und entlastendes Versorgungsangebot in stationären Pflegeeinrichtungen etabliert und erprobt.

Dazu hat die KVB die digitale Plattform „DocOnLine“ etabliert, welche die Versicherten je nach Symptomen und Versorgungsdringlichkeit in die richtige Versorgungsebene steuert und u.a. die Videosprechstunde und weitere ergänzende telemedizinische Services innerhalb und v.a. außerhalb der Praxisöffnungszeiten (BSD) anbietet. Durch das telemedizinische Angebot der Videosprechstunde können Patientinnen und Patienten in Pflegeheimen mit einem Arzt oder Ärztin sprechen, ohne ihren Aufenthaltsort verlassen zu müssen.

Das Projekt verfolgt dabei drei wesentliche Ziele:

- Die Versorgungslage von Bewohnerinnen und Bewohnern der teilnehmenden Pflegeeinrichtungen soll hinsichtlich deren Lebensqualität und deren Lebensbedingungen (u.a. durch Erleichterung mithilfe digitaler medizinischer Abklärung, Stärkung der Gesundheitskompetenz durch barrierefreien Zugang zur medizinischen Versorgung) verbessert werden.

- Gerade auch außerhalb der regulären Praxisöffnungszeiten sollen Pflegekräfte durch die Möglichkeit einer niederschwelligen medizinischen Abklärung unterstützt werden.

- Dadurch soll es zu einer Entlastung der Krankenhäuser (v.a. Notaufnahmen), der Haus- und Fachärzte sowie Bereitschaftspraxen kommen.

Digitalisierungsprojekte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

Auch im Öffentlichen Gesundheitsdienst sind viele digitale Projekte in Planung oder befinden sich bereits in der Umsetzung. Dabei werden zum einen Projekte für die vereinfachte Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Verwaltung realisiert. Und zum anderen wird an digitalen Services für behördenübergreifende Kommunikation und Verwaltungstätigkeiten gearbeitet.

Wir stellen an dieser Stelle ein paar Projekte aus dem Verantwortungsbereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern vor.

Die Projekte des öffentlichen Gesundheitsdienstes werden finanziert von der Europäischen Union – NextGenerationEU.

Hier finden Sie einen Überblick zu den geplanten Services, die die internen Behördenabläufen verbessern.

Zentrum für Telemedizin e.V. (ZTM e.V.)

Das ab 2010 geförderte Zentrum für Telemedizin e.V. (ZTM e.V.) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Telemedizin sowie die Digitalisierung im Gesundheitswesen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger weiter auszubauen und zu etablieren. Der ZTM e.V. wird vom Staatsministerium für Gesundheit und Pflege institutionell gefördert. Insbesondere widmet sich der ZTM e.V. mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten der Begleitung des Rollouts der Telematikinfrastruktur (TI) und hat in der Vergangenheit verschiedene Telemedizin-Projekte vorangetrieben. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung und Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung auch in Zukunft sichergestellt.

Weiterführende Informationen

Ein Überblick über das bundesweite Forum elektronische Patientenakten (ePA-Forum) und weitere Veranstaltungen finden Sie hier:

Mehr erfahren

Weiterführende Informationen

Das könnte Sie interessieren

Thema Datensicherheit

Die digitale Vernetzung bringt weitreichende Möglichkeiten für Gesundheit und Pflege. Klar ist aber auch: Wer die Vorteile digitaler Anwendungen nutzt, gibt personenbezogene Daten von sich preis. Entscheidend ist deshalb, dass Digitalisierung und der Schutz personenbezogener Daten Hand in Hand gehen. Gerade sensible Daten zur Gesundheit des Einzelnen müssen wirksam vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden. Ziel des Freistaats Bayern ist es deshalb, die Vernetzung von Gesundheitsdaten verantwortungsbewusst mitzugestalten. Aus diesem Grund fördert das bayerische Gesundheitsministerium ausschließlich Projekte, bei denen die Fördernehmer selbst nachweisen, dass sie die datenschutzrechtlichen Anforderungen erfüllen.