Gesundes Aufwachsen – Informationen für Eltern

Kinder sind unsere Zukunft. Daher müssen wir alles daransetzen, ihnen einen guten Start ins Leben und ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen. Hier erhalten Sie wichtige Informationen und Anregungen über die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.

In Bayern leben derzeit etwa 1,8 Millionen Kinder unter 15 Jahren. Die meisten Mädchen und Jungen erfreuen sich laut Daten des Robert Koch-Instituts einer guten Gesundheit. Allerdings sind Kinder in sozial benachteiligten Lebenslagen oft höheren Gesundheitsrisiken ausgesetzt, etwa im Hinblick auf das Rauchen oder starkes Übergewicht (Adipositas). Darüber hinaus hat sich das Spektrum der Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahrzehnten insgesamt in Richtung chronischer Erkrankungen verschoben, die zum Teil mit unserer Lebensweise zu tun haben.

Rechtzeitig einsetzende vorbeugende Maßnahmen können erheblich dazu beitragen, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schützen, Risikoverhalten langfristig vorzubeugen und die gesundheitliche Chancengleichheit zu sichern. Hierfür bestehen in Bayern vielfältige Angebote.

Psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

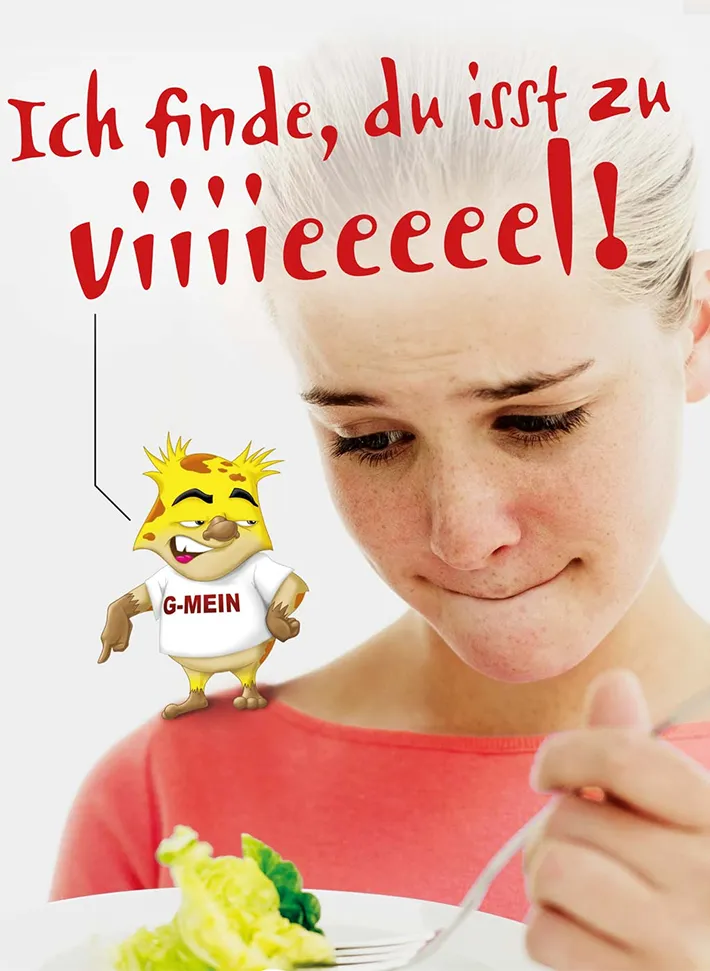

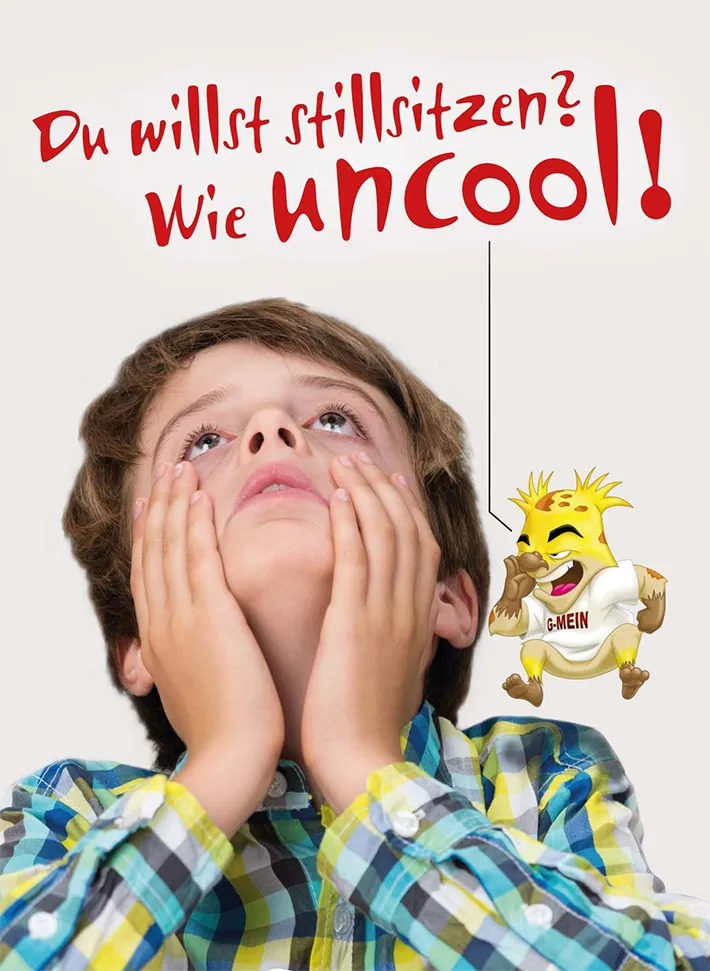

Psychische Krankheiten kann man weder unmittelbar sehen (im Gegensatz zu einem gebrochenen Arm) noch einfach beschreiben (im Gegensatz zu Bauchweh). Und doch sind sie da und sitzen den Kindern auf der Seele, wie ein gemeiner Quälgeist und Störenfried.

Die Erscheinungsformen einer psychischen Erkrankung sind äußerst vielfältig. Gemeinsam ist allen, dass sie auf Kinder und Jugendliche einen großen Leidensdruck ausüben.

Wie erkenne ich eine psychische Erkrankung bei meinem Kind?

Psychische Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten können schon im frühen Kindesalter auftreten. Zwangsstörungen, Depressionen, Essstörungen, Ängste oder Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) sind dafür bekannte Beispiele.

Sie kennen Ihr Kind am allerbesten und deshalb fällt Ihnen sicher auf, wenn es sich plötzlich anders als sonst verhält. Wenn es sich beispielsweise kaum noch konzentrieren kann und überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, wenn es immer weniger isst, wenn es das Interesse an seinen bisherigen Hobbys verliert, sich immer mehr zurück zieht und so weiter. Weil sich Kinder im Laufe ihrer Entwicklung grundsätzlich verändern, muss ein ungewohntes neues Verhalten nicht in jedem Fall krankhaft sein. Aber Sie sollten Ihr Kind im Auge behalten und nachfragen, ob es eventuell Nöte und Schwierigkeiten gibt.

Folgende Warnhinweise deuten darauf hin, dass hinter dem „schwierigen Verhalten“ doch mehr steckt:

- Bleibt die Auffälligkeit über einen sehr langen Zeitraum bestehen?

- Kann die Auffälligkeit wiederholt beobachtet werden?

- Tritt die Auffälligkeit immer wieder auf?

- Ist die Auffälligkeit sehr stark ausgeprägt (hier zählt die subjektive Einschätzung!)?

- Entsteht durch die Auffälligkeit ein hoher Leidensdruck beim Kind oder den Eltern/Umfeld?

- Sprechen Außenstehende die Auffälligkeit an?

Lautet die Antwort auf die meisten der oben genannten Fragen „Ja“, ist der erste Schritt, Ihr Kind einfühlsam anzusprechen. Fragen Sie nach, ob es sich traurig, überfordert, ängstlich oder unglücklich fühlt und versichern sie ihm, dass sie eine gemeinsame Lösung finden werden. Auch ein Gespräch mit dem Fachpersonal in der Kita oder im Hort und mit Lehrkräften kann hilfreich sein, um sich ein besseres Bild zu machen. Erhärtet sich der Verdacht auf eine ernsthafte psychische Störung, sollten Sie unbedingt professionelle Hilfe hinzuziehen.

Häufigste Krankheitsbilder

Wie kann ich meinem Kind helfen?

Wo finde ich Hilfe?

Kinder und Jugendliche brauchen Unterstützung, um eine psychische Erkrankung zu überwinden. Aber selbst Eltern sind oft damit überfordert. Wenn Eltern in Sorge sind, ob bei ihrem Kind eine psychische Störung vorliegt, sollten sie in jedem Fall rasch professionelle Hilfe aufsuchen. Ihre Kinderarztpraxis ist hierbei eine gute erste Anlaufstelle. Dort erhalten Sie Hilfe, Tipps und Informationen, sowie auch Adressen von Praxen mit speziellen Schwerpunktkompetenzen. Diese führen eine fundierte Diagnostik durch und stellen fest, ob es sich tatsächlich um eine ernsthafte Störung handelt oder nur um eine kurzzeitige, entwicklungsbedingte Auffälligkeit. Dann wird festgelegt, welche weiteren diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen nötig sind. Diese können zum Beispiel vom regelmäßigen Besuch einer Ergotherapie über eine geeignete ambulante Behandlung bis zur vorübergehenden stationären Aufnahme in speziellen Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie reichen.

Bei der Suche nach einem Psychotherapieplatz hilft außerdem der Psychotherapeutensuchdienst der Psychotherapeutenkammer Bayern:

In psychischen Krisen bieten die Krisendienste Bayern unter der kostenlosen Rufnummer 0800 655 3000 Betroffenen und Angehörigen (zum Beispiel Eltern) rund um die Uhr qualifizierte Beratung und Unterstützung.

Auskünfte zur Kindergesundheit erhalten Sie auch bei vielen anderen Akteuren des Gesundheitswesens, etwa den Krankenkassen oder den Wohlfahrtsverbänden sowie insbesondere auch bei den Gesundheitsämtern in Bayern.

Je früher eine psychische Krankheit erkannt und behandelt wird, desto schneller kann Ihrem Kind geholfen werden!

Projekt Icebreaker

Eine Depression kann viele Gesichter haben und wird oftmals erst spät erkannt. Eine Woche lang beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Projekts „Icebreaker“ mit den Formen von Depressionen und setzen sich mit den Sorgen von Betroffenen auseinander.

Weitere Informationen

Modellprojekte der Initiative „Gesund.Leben.Bayern.“

Das gesunde Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen bildet seit langem einen Schwerpunkt bayerischer Präventionspolitik. 2015 war die Kindergesundheit Schwerpunktthema des bayerischen Gesundheitsministeriums. Im Rahmen der Kampagne „Ich. Mach. Mit. Alles, was gesund ist.“ wurde der erste bayerische Publikationsshop der Bayerischen Staatsregierung veröffentlicht. 2022 folgte die modulare Ergänzung Kindergesundheit in Zeiten einer Pandemie – Ein Überblick in Schlaglichtern, der erste Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Blick nahm.Das bayerische Gesundheitsministerium fördert im Rahmen der Initiative Gesund.Leben.Bayern. verschiedenste Modellprojekte, die Kindern und Jugendlichen ein gesundes Aufwachsen ermöglichen sollen.

Zu den Projekten der Initiative „Gesund. Leben. Bayern.“ gehören beispielsweise die folgenden:

- „WALKI-MUC – Förderung von Bewegungsangeboten und der Walkability für Kinder und Jugendliche in München“

- „Virtual Health – KIJANI: Kinder & Jugendliche: aktiv, naturbewusst, innovativ in München“ (PDF-Datei)

- „Schwanger? Null Promille“

- „Frida“- Typ 1 Diabetes: Früh erkennen – Früh gut behandeln

- Präventionsprogramm „Mit mir nicht!“

- Sonne(n) mit Verstand- statt Sonnenbrand

- „Studie zur Akzeptanz und Nutzung einer Früherkennungsuntersuchung U0“ (PDF-Datei)

- Dein Ticket zur J1

Unterstützung für Eltern von Babys mit Schrei-, Schlaf- und Fütterproblemen

App „Baby Comfort Guide“

Babys weinen oder schreien manchmal ohne erkennbaren Grund, haben Schwierigkeiten beim Ein- und Durchschlafen oder bei der Nahrungsaufnahme. Das kann ein Gefühl der Hilflosigkeit hervorrufen. Eltern von Babys und Kleinkindern im Alter von 0 bis 24 Monaten erhalten in der kostenlosen App „Baby Comfort Guide“ der TU München und des kbo Kinderzentrums München fachliche Informationen, Tipps und Tricks rund um die Themen Schreien, Schlafen und Füttern sowie Vorschläge für den Umgang mit ihrem Kind – basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Die App „Baby Comfort Guide“ bietet auch die Möglichkeit zur Erstellung eines Notfall-Plans für Situationen mit akuter Überforderung, Tipps und Übungen für Ihre eigene Selbstfürsorge und ein umfangreiches Verzeichnis von Beratungsstellen in Ihrer Nähe.

Die Entwicklung der App wurde gefördert durch die Initiative Gesund.Leben.Bayern.

Vorsorgeuntersuchungen

Zwischen der Geburt und dem sechsten Lebensjahr gibt es insgesamt zehn ärztliche Vorsorgeuntersuchungen (U1 bis U9, inklusive U7a), die der Früherkennung bestimmter Krankheiten dienen und den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes überprüfen. Über Zeitpunkt und Inhalt der Untersuchungen kann Sie jeder niedergelassene Kinderarzt beraten. Die Vorsorgeuntersuchung J1 richtet sich an 12- bis 14-Jährige und soll neben möglichen Entwicklungsstörungen auch aktuelle Themen wie eine gesunde Ernährung, Rauchen und Drogen berücksichtigen. Zudem haben Kinder ab dem 6. Lebensmonat bis zum 6. Geburtstag Anspruch auf insgesamt sechs zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen. Vom 7. bis zum 18. Lebensjahr werden die zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen (Individualprophylaxe) zweimal pro Jahr empfohlen.

Neugeborenen-Stoffwechselscreening

Seit 2005 besteht für alle Neugeborenen bundesweit die Möglichkeit einer Blutuntersuchung auf 14 Stoffwechselerkrankungen und Hormonstörungen. Im Rahmen eines Modellprojekts wurde diese Blutuntersuchung in Bayern schon seit 1999 durchgeführt. Durch eine frühzeitige Behandlung können. bleibende Behinderungen oder gar Todesfälle bei den betroffenen Kindern vermieden werden. Etwa eines von 1.200 Neugeborenen ist durch eine dieser Krankheiten gefährdet.

Bei allen Neugeborenen, bei denen die Eltern zugestimmt haben, wird die Untersuchung unmittelbar vor der Entlassung aus dem Krankenhaus, nach Möglichkeit im Alter von 36 bis 72 Lebensstunden vorgenommen. Dem Baby werden aus der Ferse ein paar Tropfen Blut entnommen, auf eine Testkarte getropft, getrocknet und in ein Screeninglabor geschickt. Die Blutentnahme kann die Pflegekraft in der Geburts- oder Kinderklinik, die Hebamme oder der niedergelassene Kinder- und Jugendarzt vornehmen. Die Aufklärung sollte zuvor durch einen Arzt erfolgen.

Wird das Neugeborene bereits innerhalb der ersten 37 Lebensstunden entlassen, so soll ihm vor der Entlassung Blut abgenommen und der Mutter bei der Entlassung eine zweite Testkarte mitgegeben werden. Der Kinder- beziehungsweise Hausarzt oder die Hebamme nimmt ein zweites Mal Blut ab und sendet diese Zweitkarte ebenfalls an das Labor. Bei einer Hausgeburt nimmt der Kinderarzt bei der U2 das Blut ab.

Ja! Die Untersuchung ist in jedem Fall dringend zu empfehlen. Die meisten betroffenen Kinder zeigen kurz nach der Geburt keinerlei Auffälligkeiten. Diese Neugeborenenuntersuchung ermöglicht die Entdeckung der Erkrankung, bevor es zu Krankheitszeichen kommt. Die dann sehr frühzeitig eingeleitete Therapie kann die Entstehung von schweren Krankheitsfolgen weitestgehend vermeiden.

Ein auffälliges Ergebnis des Neugeborenen-Screenings bedeutet, dass Ihr Kind baldmöglichst weiter untersucht werden muss, weil die Wahrscheinlichkeit für eine Krankheit erhöht ist. Das Ergebnis eines Screenings ist aber noch keine ärztliche Diagnose, und eine Aufforderung zu weiteren Untersuchungen bedeutet nicht automatisch, dass Ihr Kind krank ist. Eine Wiederholung des Screenings kann manchmal auch nötig sein, weil zum Beispiel der Zeitpunkt der Blutabnahme nicht optimal oder das Blut auf der Karte nicht ausreichend war. Ein auffälliges Ergebnis wird dem verantwortlichen Arzt, das heißt der Geburts- oder Kinderklinik oder der kinderärztlichen Praxis umgehend vom Labor mitgeteilt. Dieser wird dann die Eltern kontaktieren und für eine weitere Untersuchung mit dem Kind zum Kinderarzt oder in eine Kinderklinik schicken. Spricht auch die Kontrolluntersuchung für eine Erkrankung des Kindes, sollte dieses in einem auf diese Erkrankung spezialisierten Zentrum vorgestellt werden um weitere Untersuchungen durchführen zu lassen. Bestätigt sich hier die Diagnose, wird sogleich die erforderliche Behandlung eingeleitet.

In diesem Fall ist in der Regel alles in Ordnung. Unauffällige Ergebnisse werden nur dem verantwortlichen Arzt, der das Screening durchgeführt hat, mitgeteilt. Das Screeningzentrum im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sorgt dafür, dass die Screening-Untersuchungen allen Neugeborenen angeboten und notwendige Kontrolluntersuchungen zeitnah durchgeführt werden.

Liegt für ein Kind keine Screening-Meldung vor, weil die Karte verloren ging, die Eltern ein Screening oder eine Datenübermittlung abgelehnt haben oder die Untersuchung aus anderen Gründen unterlassen wurde, informiert das Screeningzentrum die Eltern in einem Brief über die fehlenden Screeningdaten.

Die Eltern werden vor oder kurz nach der Geburt ihres Kindes über die Möglichkeit dieser Untersuchung informiert. Vor der Blutabnahme müssen die Eltern in die Untersuchung einwilligen. Sofern die Eltern damit einverstanden sind, dass die Daten ihres Kindes an das Screeningzentrum übermittelt werden, können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Screeningzentrums dafür sorgen, dass die Eltern über einen auffälligen Befund oder eine notwendige Wiederholungsuntersuchung informiert werden. Die Daten werden keiner dritten Person oder Instanz zur Verfügung gestellt.

Kontakt

In Bayern wurden seit 1999 über 2,75 Millionen Kinder auf eine der Zielkrankheiten untersucht. Dank dieser Untersuchung konnten in Bayern in den vergangenen 25 Jahren etwa 2.500 Kinder rechtzeitig therapiert werden.

Welche Erkrankungen im Rahmen des Screenings erfasst werden und wie häufig diese vorkommen, erfahren Sie hier:

Neugeborenen-Hörscreening

Angeborene Hörstörungen sind im Vergleich zu anderen angeborenen Störungen relativ häufig. Etwa eines von 1.000 Kindern wird mit einer beidseitigen therapiebedürftigen Hörstörung geboren. Für eine altersgerechte lautsprachliche Entwicklung dieser Kinder ist die frühzeitige Diagnose und Therapie der Hörstörung entscheidend. Daher sollte das Hörscreening idealerweise um den dritten bis fünften Lebenstag oder aber vor Entlassung aus der Geburts- beziehungsweise Kinderklinik erfolgen. Als Untersuchungsverfahren im Rahmen des Screenings werden zwei verschiedene Verfahren eingesetzt, die beide einfach und relativ rasch durchführbar, nicht invasiv und völlig schmerzlos sind.

Bayern engagiert sich seit langem im Neugeborenen-Screening und setzt sich besonders für Qualitätssicherung ein. Von 2003 bis Ende 2008 wurde in der Oberpfalz und zusätzlich ab 2006 in Oberfranken ein vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention gefördertes Modellprojekt zum Neugeborenen-Hörscreening mit großem Erfolg durchgeführt. Nach Abschluss dieser Pilotphase – bei dem weit über 73.000 Kinder untersucht wurden – kam das Neugeborenen-Hörscreening nach dem Muster des Modellprojekts seit 1. September 2009 bundesweit zum Einsatz. Mit Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) wurde die Kinder-Richtlinie geändert und das Neugeborenen-Hörscreening in die Untersuchungen mit aufgenommen. Damit haben nunmehr alle Neugeborenen in Deutschland Anspruch auf eine Hörscreening-Untersuchung in den ersten Lebenstagen.

Die Früherkennung von Hörstörungen bei Neugeborenen ist Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Besonderheit in Bayern ist, dass sowohl das Erweiterte Neugeborenen-Screening als auch das Neugeborenen-Hörscreening auf zwei Säulen fußt. Zum einen auf der Screening-Untersuchung selbst, die in Kliniken oder Praxen durchgeführt wird, und zum anderen auf dem sogenannten Tracking durch das Screening-Zentrum im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) . Unter Tracking versteht man die Sicherstellung, dass alle Kinder gescreent werden, wenn die Eltern dies wünschen und notwendige Kontrolluntersuchungen nach einem auffälligen Screeningbefund auch durchgeführt werden– also eine Ergänzung des eigentlichen Screenings.

Insgesamt wurde seit Beginn des universellen Hörscreenings 2009 bei 1.631 Kindern, die in Bayern geboren wurden, eine beidseitige permanente therapiebedürftige Hörstörung diagnostiziert.

Weitere Informationen zum Neugeborenen-Hörscreening finden Sie beim Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit:

Kontakt

Mehr erfahren

Masern – keine harmlose Kinderkrankheit

Auch Jugendliche und Erwachsene erkranken an Masern, dabei gelten sie als typische Kinderkrankheit. Die Erkrankung ist nicht nur eine typische Kinderkrankheit.